労災事故とは(労災事故の種類)

仕事が原因で、従業員がけがを負ったり病気になったりすることを労災事故といいます。

介護施設などで発生しやすい労災事故は以下のようなものあります。

本来的な業務災害

身体的なもの

業務中に荷物を落として従業員がけがをしてしまった、介護をしていてぎっくり腰になった、というようなケースが考えられます。

精神的なもの

残業が多くて従業員がうつ病になった、場合によってはそれが原因で自殺してしまったというようなケースが考えられます。

通勤災害

従業員が出勤途中で事故にあったというようなケースが考えられます。

労災が起きたときの使用者の責任

労災が発生したとき、使用者には、民事上の損害賠償責任・労災補償責任や、場合によっては刑事責任や行政責任など、各種の法的責任を負担することになります。

民事上の責任

損害賠償責任

労働災害が起きた場合、使用者の主たる責任は、損害賠償責任になります。

この損害賠償責任の根拠は、かつては不法行為責任(民法709条,715条)のみであると考えられていました。

しかし、不法行為責任の場合、故意・過失の立証責任が労働者に課されることや、消滅時効期間が短いなど、労働者に不利になる点がありました。そこで、労働者保護の見地から、現在では、労働・雇用契約には、信義則上労働者の生命・身体の安全・衛生に配慮する法的義務(安全配慮義務)が含まれていると考えられるようになり、このことは、平成20年3月1日施行の労働契約法5条で明文化されました。そのため、現在では、労災事故が起こった場合には、その安全配慮義務違反という債務不履行があった(民法415条)、という法的構成がなされることが一般的となっています。

債務不履行責任の場合は、使用者側で故意・過失等帰責事由がないことを立証する必要があります。また、消滅時効期間も10年と不法行為の短期消滅時効である3年よりも長くなっています。

使用者としては、労災事故が発生しないように環境を整えるとともに、労災事故が発生してしまった場合には、事故発生状況等をきちんと聞き取り、記録化することが必要になります。

なお、以下の労災補償責任に基づいて、労災保険から給付がなされた場合には、その部分について民事賠償責任を免れることになります(労基法84条2項参照)が、労災保険でカバーできない部分は、民事賠償責任を負うことになります。

労災補償責任

上記の通り、損害賠償責任が基本的な民事責任ですが、労働者に過失がある場合には、過失相殺によって請求金額が減額されることもあります。また、損害賠償の請求に時間がかかることもあります。そこで、労働者保護の観点から、労働基準法では、労働災害があった場合に、使用者は労働者に対して、労災補償責任を負わなければならない(労働基準法第8章)とされています。この責任は無過失責任です。しかし、使用者にお金がなければ、支払いが滞ってしまうため、支払いを確実にするために、労災保険制度が用意されています。

労働者(パートやアルバイトも含む全ての労働者が対象です)を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません(労災保険法3条)。また、加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%(事業が故意に手続きを行わないものと認定された場合)又は40%(事業主が重大な過失により手続きを行わないものと認定された場合)を事業主から徴収するという、厳しいペナルティーがありますので、加入を怠らないよう注意してください。

刑事責任

労災事故が起きた場合、場合によっては、使用者が刑事責任を負担する場合があり得ます。

典型的なものは、業務上過失致死傷罪ですが、その他にも、労働基準法や労働安全衛生法の処罰規定に該当する場合には、刑事責任を負うことがあります。

行政責任

行政上の責任として、行政指導や行政処分を受けることが考えられます。

なお、平成24年4月改正の介護保険法では、上記の刑事責任のうち、労基法上の罰金を受けた者や、労働保険(労災保険や雇用保険)の保険料の滞納で、指定取り消しとなることがある旨の改正もされています。

その他、どのような行政処分を受けるのかは、業種や労災の内容・程度にもよりますので、弁護士に相談してください。

労災事故で問題になりやすいこと

労働者といえるか

契約関係の多様性

介護事業においては、正社員の他に、契約社員、業務委託、請負など様々な契約関係で働いている方がいます。例えば、登録ホームヘルパーとの間では「委託契約」を締結しているので、労災保険は適用されないのではないですか、という質問を受けることがあります。

労災認定上の「労働者」

労災認定においては、契約の名称が「委託」や「請負」となっていたとしても、実態が労働者であれば、すなわち、使用従属関係が認められれば、労働者として認められ、雇用保険の適用も認められます。

使用従属性関係の判断は、裁判例では、①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、③勤務場所・時間についての指定・管理の有無、④労務提供の代替可能性の有無、⑤報酬の労働対償性、⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、⑦専属性の程度、⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)の諸要素を総合的に考慮して行われることになっています。

登録ホームヘルパーの場合

厚生労働省は、平成16年8月27日基発第0827001「訪問介護労働者の法定労働条件確保のために」という通達を出しており、その中で、訪問介護業務に従事する訪問介護員等は労働者に該当するものと考えられると言っていることからも、登録ヘルパーについては、労働者であるとみなされるケースがほとんどであると考えられます。

業務上といえるか

「業務上」の意義

労災と認められるには、負傷や病気が「業務上」のものでなくてはなりません。

「業務上」か否かについては、(1)「業務起因性」と、(2)「業務遂行性」の2つの基準によって判断されます。

(1)「業務起因性」とは、その負傷や病気の発生と業務に因果関係があるか否か(2)「業務遂行性」とは、労働契約に基づき使用者の支配下に置かれて業務をしていた際に発症したものであるか否かをいいます。

業務起因性と業務遂行性が認められるのであれば、労災として労災保険がおりますので治療費を労働者が自己負担する必要はなく、一定程度の休業補償もされます。しかし、業務遂行性と業務起因性のいずれかが認められなければその治療費は健康保険を利用することになるので、治療費は労働者が一部自己負担する必要があります。

介護による腰痛は労災にあたるか

労災にあたるか否かは、上記の2つの基準で、判断されるのですが、介護施設で発生しやすいもので区別が難しいものとして、腰痛があげられます。腰痛は、加齢やプライベートで発生することも考えられるため、「業務上」といえないのではないかとも言えるからです。

そこで、厚生労働省は「業務上腰痛の認定基準等について(昭和51年10月16日基発第750号)」という通達を出しています。

この通達では、腰痛をア「災害性の原因による腰痛と」イ「災害性の原因によらない腰痛」に区分して説明しています。

ア「災害性の原因による腰痛」とは、例えば、業務中に高齢者を車いすから抱きかかえようとしたところ、その衝撃でギックリ腰になり、腰を痛めてしまった場合など、業務を進める中ではっきりとした原因があって腰痛になった場合をいいます。です。これは業務との因果関係が明白なため、業務上であるとして労災認定がされます。

イ「災害性の原因によらない腰痛」とは、前述したような明確な原因があるわけではなく、日々の業務による腰への負荷が積み重なって発症するといったような場合です。この場合に労災認定がされるのは、以下の2つの場合に限られます。

①腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヵ月から数年以内)従事する労働者に発症した腰痛であること。

②重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛であること。

介護職が精神疾患を発症した場合

介護職の精神疾患リスクの高さ

近年、介護職の方が精神疾患を発症するケースが急増しています。政府の統計によると、介護職員のうち、仕事上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症したとして、労働災害(以下、労災と表記)を申請した人数は、2010年から2014年にかけて2倍以上に増えたことが分かりました。また、実際に労災と認定された人も3倍に増加し、業種別の労災認定の数としても、「道路貨物運送業」「医療業」と並んで、「介護職」が上位の常連になっています。介護事業所の職場環境の悪化が浮き彫りになりました。

精神疾患で労災認定を受けるケースとは

精神疾患は、肉体的なけがや病気以上に「業務上」か否かの判断が難しくなります。そこで、厚生労働省は、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、これに基づいて労災認定がなされています。

この認定基準によると、精神疾患について、労災と認められるには、

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

という3つの要件が必要となります。

※「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをいいます。

※心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは、職種、職場に立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

①認定の対象となる精神障害とは

認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の傷害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷などによる傷害(F0)およびアルコールや薬物による傷害(F1)を除きます。

業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです。

②業務による強い心理的負荷が認められる場合とは

発病前おおむね6か月の間に起きた業務による出来事について、別表1「業務による心理的負荷評価表」により「強」と評価された場合には、業務による強い心理的負荷が認められる場合にあたると判断されます。

別表1の「特別な出来事」に該当する出来事がある場合には、心理的負荷の総合評価を「強」といます。例えば、生死に関わるような業務上の病気やけがや、発病直前の1か月前に概ね160時間を越えるような時間外労働を行った場合などがあります。

別表1の「特別な出来事」に該当する出来事がない場合、(1)「具体的出来事」へのあてはめ、(2)出来事の心理的負荷の総合評価、(3)出来事が複数ある場合の全体評価という3つのステップで、心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」と評価します。

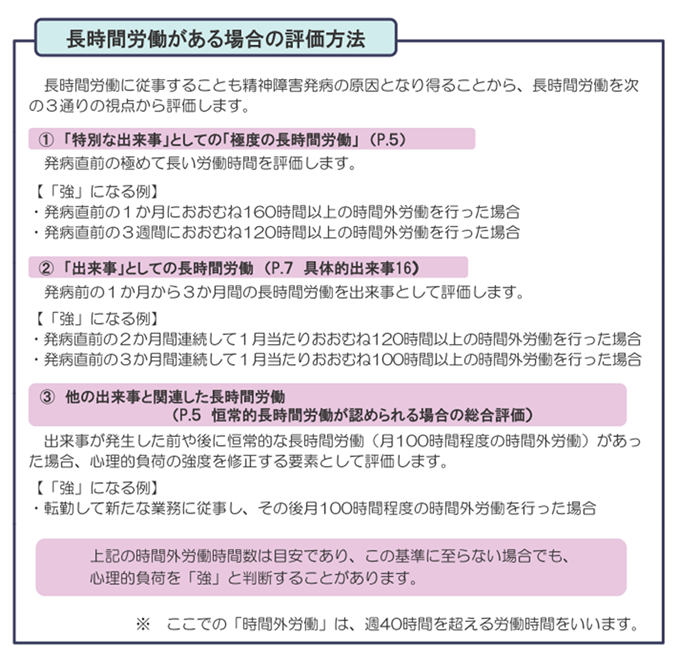

※長時間労働がある場合の評価方法

長時間労働がある場合、精神疾患との繋がりを数字で評価しやすくなります。

認定基準でも、長時間労働が「業務による強い心理的負荷」と認められる場合として以下のとおりのようにピックアップしています。

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

業務以外の心理的負荷によって発病したかどうかは、別表2「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて評価します。「Ⅲ」に該当する出来事が複数ある場合などは、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断します。

精神障害の既往症やアルコール依存状況などの個体側要因については、その有無と内容について確認し、個体側要因がある場合には、それが発病の原因であるといえるか慎重に判断します。

職員の精神疾患の発症について介護事業者が責任を負う場合(安全配慮義務との関係)

労働契約法5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、安全配慮義務を定めています。そして、近年では、労働者の心身の健康への配慮も使用者の安全配慮義務の内容に含まれると考えられています。

労働者の精神疾患発症に、安全配慮義務違反があったとされると、事業者はその精神疾患発症による責任を追うことになります。安全配慮義務違反となるのは、①労働者が心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があり、②それを会社として回避する手段があった(結果回避可能性)にもかかわらず、手段を講じなかったという場合です。

例えば、①残業時間が極度に増えていたことをわかっていたにもかかわらず、②休職命令や残業禁止等の手段を講じなかった結果、労働者が精神疾患を発症して自殺したというような場合があります。

過去の裁判例を概観すると、裁判所は、発症前におおむね月100時間を超える時間外労働があった場合には、使用者の安全配慮義務違反を認定している傾向がありました。

【裁判例】

・京都地裁平成17年3月25日判決:1日平均労働時間が約12時間、休日は月2日程度

・甲府地裁平成17年9月27日判決:死亡の前月に約94時間、死亡直前1週間に約48時間の時間外労働

・静岡地裁浜松支部平成18年10月30日判決:月104時間51分の時間外労働

・大阪地裁平成19年5月28日判決:自殺前1か月に105時間32分、6か月平均約100時間の時間外労働

・福岡高裁平成19年10月25日判決:自殺前1か月に110時間06分、自殺前1か月から2か月の期間に118時間06分の時間外労働

・大阪地裁平成20年5月26日判決:発症前1か月に約114時間03分、6か月平均105時間01分の時間外労働

・東京地裁平成20年12月8日判決:うつ病発症時期に月108~150時間30分の時間外労働

・東京高裁平成21年7月28日判決:15日間で91時間47分の時間外労働

・福岡地裁平成21年12月2日判決:発症2か月前176時間21分、発症前6か月平均約151時間の時間外労働

・前橋地裁平成22年10月29日判決:自殺前6か月間に月92~228時間の時間外労働

・東京高裁平成24年3月22日判決:約110時間の時間外労

・大阪地裁平成23年5月25日判決:月110~179時間の時間外労働

・大阪地裁平成24年2月15日判決:月135時間の時間外労働

・大阪地裁平成22年9月15日判決:月120時間超の時間外労働

また、月80時間を超える時間外労働があった場合には、業務の質的加重性やサポート体制がなかったことなどを考慮して、安全配慮義務違反を認める傾向がありました。

【裁判例】

・神戸地裁姫路支部平成23年2月28日判決:担当業務が質的に明らかに過剰。死亡の1~2か月前の時間外労働時間は優に80時間を超えていた。

このように、少なくとも月80時間を超える時間外労働がある場合には、安全配慮義務違反が認められてしまう可能性が高くなります。

一方、時間外労働が月60時間を下回る場合には、安全配慮義務を否定する裁判例も多くなっていますが、労働時間規制については、近時に改正が予定されており、これまでの傾向から安易に60時間までなら大丈夫だと判断することは危険です。

事業者としては、出来る限り時間外労働をさせずにすむように、フルタイム、パートタイム、変形労働時間制、フレックスタイム制など、多様な働き方のメニューを準備し、人員を適切に配置することを考えていく必要があります。